Adolescent déjà, j’avais un problème avec la science-fiction. Je crois qu’en tout et pour tout, je n’ai lu qu’un seul des classiques de cette littérature (Chroniques Martiennes) et encore c’est parce que je n’avais pas le choix : on le lisait en classe . J’ai essayé plusieurs fois de vaincre cette aversion mais rien n’y faisait, au bout du deuxième chapitre, les livres me tombaient des mains. Adulte, les choses ne se sont guère améliorées et en dehors de Houellebecq (et encore Houellebecq n’écrit-il pas spécifiquement de la SF), je n’ai nullement comblé mes lacunes. Je le dis sans forfanterie mais sans honte non plus : autant l’exploration du passé me fascine, autant les projections dans l’avenir m’ennuient. Et le cinéma ne fait hélas pas exception à la règle. La Guerre des étoiles m’a simplement distrait ( avec tout de même une petite tendresse pour L’Empire contre-attaque), Blade Runner m’a vite lassé, Matrix m’a consterné et 2001 est le film de Kubrick avec Orange Mécanique que j’ai le plus de mal à avaler. Et je ne parle pas de tous les musts du genre qui me sont passés à côté ( Alien et Rencontres du troisième type pour ne citer que les plus fameux). Parfois pourtant ça passe, notamment chez Burton (j’aimerai beaucoup revoir Mars attacks même si le film n’est pas en odeur de sainteté chez de nombreux cinéphiles), mais peut-être parce que l’auteur d’Ed Wood prenait pas mal de distance avec son sujet.

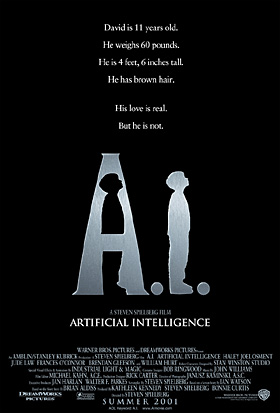

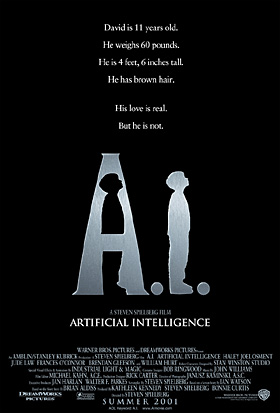

Tout ça pour vous dire que j’appréhendais pas mal de voir A.I en DVD mais comme je me suis promis de visionner tout Spielberg dans un délai décent, je me devais d’aller au charbon sans tarder. L’avantage de voir les films 3 ou 4 ans après leur sortie, c’est qu’on est encombré ni par les critiques ( je ne les avais pas lu à la sortie et je ne me suis pas renseigné depuis), ni par la déferlante publicitaire, ni par les avis des copains. On est seuls face au film avec simplement ce que l’on sait du metteur en scène et qu’on ne peut pas totalement évacuer.

Même si je n’ai réellement apprécié qu’un tiers du films ( en gros, les trois premiers quart d’heure), je ne regrette pas les deux heures et plus qu’a duré Artificial Intelligence. J’ai retrouvé dans cette histoire d’androïde (David) de 11 ans capable d’éprouver des émotions et abandonné par ses parents adoptifs un pessimisme et même une misanthropie que j’avais déjà vu à l’œuvre dans E.T et Jaws et qui ne se sont pas atténués, loin de là. L’implacable lucidité de la première partie, celle où on découvre un couple (Monica et Henry Swinton) décidant d’adopter un robot (David) pour « remplacer » un enfant cryogénisé en attendant la découverte d'un remède pour guérir sa grave maladie, glace le sang (sans mauvais jeu de mot). En effet, le constat qu’il dresse de la parentalité fait frémir . En gros, vu la dose de souffrance qu’on est prêt à infliger à ses enfants en leur donnant la vie , adopter ou même concevoir un enfant relève d’une sacré dose d’égoïsme. On savait déjà que les parents ne sont jamais à la hauteur de l’amour que leur portent leurs enfants (« il n’y’a pas de bonne mère disait le pédiatre Donald W. Winnicot , il n’y’en a que de suffisamment bonne ») mais Spielberg nous suggère qu’en plus, il y’a de fortes chances pour que leur désir de descendance soit avant tout le désir d’être aimé en retour – David est effectivement créé dans ce seul but- . Après ça, on ne pourra plus dire que l’auteur de Jurassic Park caresse son public dans le sens du poil. D’ailleurs, comme pour E.T, je ne le trouve jamais meilleur que lorsqu’il filme la souffrance des enfants en proie à la cruauté des adultes (particulièrement sensible lorsque Monica présente Martin (guéri miraculeusement) à David avec ces mots d’une effarante inconscience: « David, the most wonderful thing has happened ! This is Martin ! This is my son ! ») ou à celle de ses congénères, toujours plus ou moins bullys (terrible scène de la piscine ou David, l’androïde, plus humain que son frère humain s’accroche à son frère et l’entraîne avec lui dans l’eau en hurlant : « Keep me safe, Martin ! Keep me safe» pour échapper aux intimidations de ses camarades). Parce qu’il circonscrit le champs de l’action de cette première partie à un simple appartement (du moins pendant 80 % du temps ), parce que les effets spéciaux sont utilisés avec parcimonie ( ce qui les rend d’autant plus efficaces) et parce que Spielberg sait mettre de simples objets en valeur comme personne ( une machine à café, un ours en peluche), le début d’A.I laisse présager une œuvre maîtresse. Si Spielberg s’en était tenu à ses 45 premières minutes et avait stoppé la caméra après l’abandon de David par Monica dans la forêt (son manque de fiabilité ou sa trop grande autonomie le rendant suspect aux yeux des Swinton), j’aurai rendu les armes, conquis et bouleversé. Mais voilà, les fictions au cinéma durent rarement trois quarts d’heure et celles de Spielberg encore moins que les autres. Et d’ailleurs, pouvait-il réellement s’arrêter après une telle trahison affective? Sans doute pas.

Alors après un long plan noir, apparaît Jude Law et un autre film commence. Un film qui très rapidement cesse de m’intéresser. D’abord, les enjeux changent de nature : il ne s’agit plus de décrire une cellule familiale pulvérisée par l’insatiable besoin de consolation d’un petit garçon- robot mais de suivre la quête initiatique d’un Pinocchio futuriste (retrouver la bonne fée qui fera de lui un vrai petit garçon et ainsi reconquérir l’amour de sa mère) et de son gentil camarade, un gigolo serviable et inexpressif (Law). Ce personnage, falot au possible, est complètement raté ( en dehors toutefois d’une belle tirade sur les humains, leurs créateurs : « They made us too smart, too quick, and too many. We are suffering for the mistakes they made because when the end comes, all that will be left is us” ) et on se désintéresse totalement de ce qui peut lui arriver.

De même, alors que pendant 40 bonnes minutes, Spielberg avait plongé à pleine mains dans les tréfonds de la nature humaine, dès que le couple Swinton disparaît de l’écran, les bons sentiments refont surface et le film entame un très frustrant retour à la normale ( oh, le moment pénible où les spectateurs de la Flesh fair s’en prennent au Monsieur Loyal car celui-ci s’apprête à confondre David avec les droïdes tout juste bon pour la casse ). Et comme l’intérêt se délite, on finit par pinailler et à trouver des défauts sur lesquels on avait refusé de s’appesantir auparavant : la photo est moche, les décors sont trop disparates (la forêt des Ewoks cohabite avec un Rouge City clinquant comme Gotham City et les vagues qui submergent New York ressemblent furieusement à celles qui engloutissent Le bateau de Clooney dans The perfect storm) et Blue Fairy, un fantasme tellement rebattu qu’on pensait qu’après Hook, Spielberg n’oserait plus y revenir.

Quant à l’image finale de la félicité retrouvée, David dormant dans le même lit que sa mère adoptive, le moins qu’on puisse dire est qu’elle est singulièrement embarrassante. Non pas tant parce qu’il y règle encore une fois le compte du Père (« There was no Henry, no Martin, no grief, There was only David ») mais parce que la vision qu’il donne du bonheur éternel est vraiment trop immature et tarte (l’ours Teddy prend sagement sa pose sur le couvre-lit) pour fournir une conclusion acceptable à ce film.