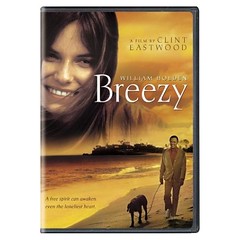

Breezy

Il y’a peu, le docteur Orlof, dans son excellent blog, répondait à un questionnaire chargé de préciser ses orientations cinéphiliques. A la question : et la Sainte Trinité pour vous ?, il répondait Lynch/ Buñuel / Resnais . Vous vous doutez bien , malgré toute l’admiration que je porte à ces cinéastes, que ma réponse est légèrement différente. On peut admirer un blog sans forcément boire dans le même calice. J’admets, cela dit, avoir un peu de mal aujourd’hui, pour former une trinité. Un maître, ça oui, Hitch mais après ? Allen, Walsh, Ford, Curtiz pour parler de la tête du peloton et des cinéastes dont j’ai vu au moins cinq films (ce qui du coup élimine Wes Anderson, Autant-Lara et James Ivory) mais là, on est déjà plus dans le panthéon que dans le triplé. Il y’a longtemps, à une époque où les critiques n’en avaient pas encore fait une institution, j’ aurai immédiatement cité Clint Eastwood. Je me souviens même avoir organisé à Vierzon avec Michel Morellet (qu’il me pardonne si j’écorche l’orthographe de son nom), alors adjoint à la culture, une petite rétrospective le concernant (de mémoire, 1988). On avait pu voir au Mac-Nab, The Gauntlet, Honkytonk man, The Heartbreak ridge et Magnum Force (même s’il n’avait fait que produire cette sequel de Dirty Harry). Ce fut un bide monumental, les Vierzonnais préférant ce week-end-là se ruer au festival des sports mécaniques plutôt que d’aller découvrir ces (alors) raretés du kid de Malpaso. Chacune des séances ressembla dangereusement à une projection privée et bien sûr, l’expérience ne fut pas renouvelée.

J’aimais alors chez Clint le classicisme de la mise en scène, son côté fordien (le premier quart d’heure d’Honkytonkman), la sobriété de son jeu d’acteur, son sens si particulier de l’autodérision (du beautiful loser de Bronco Billy aux scènes avec l’Oran outang dans Every Which Way But Loose). L’individualisme et l’ambiguïté aussi, c’est vrai.

Aujourd’hui, je lui conserve une vraie affection mais je ne me précipite plus au cinéma pour chacune de ses réalisations. Sur les dix dernières années, je n’ai du voir que Space cowboys (un bon moment vite oublié) et Million dollar baby (sans doute un de mes films préférés en 2005 mais guère une surprise, avouons le). J’avais fini par penser qu’il ne me restait plus grand-chose à découvrir dans son œuvre. Grossière erreur. Je n’avais en effet pas encore vu Breezy.

Deuxième film de Clint en tant que réalisateur, Breezy fut un immense four, plombé par sa certification R (pour adultes car on y voyait des seins dénudés), le coupant d’un public jeune auquel il était en partie destiné. Du fait de son insuccès (lors de sa sortie à Paris en 1975, il n’était visible que dans une seule salle), Breezy fut rarement diffusé et, à ma connaissance, il n’en existe pas d’édition en zone 2 ( c’est sans doute lié au fait que Clint n’apparaît pas dans le film, sauf par le biais d’une affiche de High plains Drifter). Il m'a fallu attendre sa programmation au ciné-club de Patrick Brion pour disposer d’une copie.

Je ne vous ennuierai pas avec le synopsis. Sachez simplement qu’Eastwood y raconte une histoire d’amour assez improbable, celle qui voit se rencontrer un agent immobilier cynique et solitaire (William Holden qui se déclara enchanté du tournage) et une jeune auto-stoppeuse hippie (Kay Lenz, trente cinq ans de moins que son partenaire !). Ce qui fait la force de ce film, comme de beaucoup d’autres réalisés par le cinéaste de Sudden Impact, c’est la neutralité du regard posé sur les différents personnages. Breezy vit en marge de la société mais ce n’est ni une junkie comme sa copine Marcy, ni une épave comme Bruno. Frank Harmon (Holden) spécule sur la hausse de l’immobilier dans Laurel Canyon mais Eastwood n’en fait pas non plus un parangon du capitalisme sans foi ni loi. Chaque personnage est suffisamment bien dessiné pour échapper à la caricature (même le copain de Frank, Bob Henderson, qui rêve d’une love affair pour oublier sa vie conjugale désastreuse) et, si le couple formé par Frank et Breezy déroge à la norme bourgeoise, ils peuvent s’afficher ensemble et ne pas être rejetés pour autant. Plus de trente ans après la sortie du film, on est frappé par la justesse des dialogues entre les deux principaux protagonistes. Bob Harris (Bill Murray) et Charlotte (Scarlet Johanson) , avec une différence d’âge quasi identique, n’étaient pas plus crédibles dans Lost in translation que Frank et Breezy. Le mérite en revient aux acteurs, bien sûr mais aussi à Clint qui en multipliant les silences et les scènes dans la pénombre donne une épaisseur peu commune aux moments d’intimité du couple. J’avoue une tendresse toute particulière pour la séquence où, Breezy, nue surprend Frank dans l’obscurité et s’agrippe à lui dans une effusion spécialement touchante. François Guérif dans son Clint Eastwood de 1985 écrit que Breezy « ramène littéralement Frank du royaume des morts ». Cette chronique d’un retour à la vie, qu’on peut voir comme une anticipation inversée des Bridges of Madison County (dont je garde un souvenir beaucoup moins ému) mérite mille fois d’être tirée de l’oubli où elle végète depuis trente ans.